記憶もない幼少期からジブリとディズニーを観させられてきた。

そのおかげで「魔女の宅急便」「天空の城ラピュタ」「アラジン」「美女と野獣」など当時の作品は大好きだ。しかし物心つく前から観ていたので、大人になった今、なんの先入観もなしにあの作品たちを観てみたいとも思う。大人になった感性でもし初めてあれらの作品に触れることができたら、私はどのような感想を持つのだろうか。

それほどに、成長するにつれて、純粋に作品に感動できることが稀になってくる。

しかし2016年、その感動の機会に出会うことができた。

映画「この世界の片隅に」(監督:片渕須直)である。

公開当初、上映館わずか63館だったものが、話題が話題を呼び、484館 2019年12月まで上映するロングランヒットとなった。

舞台は「昭和19年の広島 呉」

もうそれを聞くだけで身構える人がほとんどだろう。

ネタバレが極端に嫌いな私は、あらすじも見ずに話題性だけで映画館に向かい「昭和20年、広島 呉、わたしは、ここで、生きている」のキャッチコピーを上映直前に見て、「うっ…!」となってしまった(バカ)

そう、あの時代、あの場所の物語だ。

戦争もの。正直、観た後「ず~ん…」ってなるだけなんだよな。と思いながら、買ってしまったチケットを無駄にすることもできず、腹を決めて席に座った。

その後は、先に述べたとおりである。

数多ある「戦争もの」の作品と一線を画し、戦争の悲惨さむごたらしさに目を向けるのではなく、あくまで「戦時中に生きた」主人公すずの日常を描いていた。

「それの何が、ほかの戦争作品と違うんだ」と思うかもしれないが、本作はあくまで「すずの日常」を描いているのであり「戦争」を描いているのではない。もちろん、すずは戦争下の日本を生きているため、嫁いできた呉の町で、隣組に参加し、千人針を刺し、防空壕を掘り、空襲警報に応じて避難する。町は破壊され、知人のみならず身内からも犠牲者が出る。

しかし物語はあくまで戦時下を生きている「すずの日常」を描いているのだ。

登場人物が『死ぬかどうか』ではなく『どう生きているか』に重点を置いた。戦時下のかれらの『生』に沿うだけの漫画である

こうの史代「戦争を描くということ」『平凡俱楽部』平凡社2010年 p.12

実際に、主人公すずの日常(今風にいうとルーティーン)や、食糧難の中でどのように工夫して食料を工面するか、着物をほどいて活用したり、炭の替わりに泥炭を作ったりと、当時の生活を丹念に描いている。

そして、顔も名前も知らぬ夫・周作と結婚し、故郷を離れ、呉に嫁いできた彼女が、夫側の家族北條家とどのようにして「本当の家族」となるかが、この物語の主軸となっている。

夫・周作含め、同居することになる彼の両親は、穏やかで温かく、すずに優しい。気質の違う義姉・径子との関係はぎくしゃくとしたものがあるが、決して意地悪くすずに接するわけではない。

しかし、すずは嫁ぎ先の北條家や呉に心から馴染むことができず、自分でも気づかないうちにストレスをため込んでいたりする(実家一時戻った際、10円ハゲを発見される)

そして、それらの日常は「戦時中だから」という、特殊な環境下で起こる非日常ではなく、現代にも通ずる「日々の悲喜こもごも」なのだ。何度も言うが、彼女たちは日々を一生懸命生きているだけなのであり、時代がたまたま戦争だったいうだけだ。

一方で、戦争の悲惨さや非情さを描いていないかというと、もちろんそんなことはない。先述の通り、身内の死や際限なく襲ってくる空襲は、登場人物たちの日常を蝕んでいく。

戦時中の漫画を描くなら連載にしたかった。できるだけダラダラ続くところを描かなければ意味がないと思ったんですね。それは、戦災というのはだんだんその戦況が厳しくなって逃げたいと思っても逃れられないところが肝だからです。

「こうの史代 鳥がとび、ウサギもはねて、花ゆれて、走ってこけて、長い道のり」青幻舎p.194

なお、この「ダラダラ続く」感を読者にも体感してもらうために、連載を開始した平成19年と元号を合わせた昭和19年から物語をスタートさせ、現実と同じペースで2年半の連載が続く。戦時下で、質素ながら穏やかな日常から始まった物語は、徐々に戦争に蝕まれ、終戦後も決して元の日常に戻ることはなく、登場人物たちは生きていくことになる。

戦争作品は、数多あれど、当時を生きた登場人物たちの日常に重きを置き、そこを描くために連載時期や表現の工夫を凝らした当作品を、2016年の映画は丁寧に汲み取っていき、公開直後から話題を呼んだのだろう。

大人になってから滅多に出会わなくなった「純粋な感動」をもたらす作品に出会うことができたのだ。

同人誌コーナーってのを見つけて(中略)お店の人に「ここに本を置いてもらうことできるんですか」って聞いたら、「できますよ」って。で、その頃に描いた十ページの時代劇をコピーして自分で製本して、五冊くらいかな、置いてもらったんですよ。そしたら割とすぐにフタバ図書から電話がかかってきて、「売り切れたんでまた持ってきてください」って言うんです。

「こうの史代 鳥がとび、ウサギもはねて、花ゆれて、走ってこけて、長い道のり」青幻舎p.153

さて、前置きが長くなってしまったが「この世界の片隅に」からこうの史代作品に入った私は、原画展が佐倉市立美術館(千葉)で開催されているというので、行ってみた。

まず、展示されている原稿の多さにびっくりした。

デビュー30周年を迎えるこうの史代の画業を記念して開催された特別展 ということで、商業誌に掲載された漫画のみならず、コミティアなどの即売会に出したフリーペーパーや、所属していた広島大学イラス漫画同好会(IMD)の作品、ボランティアでイラストを寄稿していた地元のフリーペーパーの挿絵まで展示されていた。

引用にも挙げた通り、こうの史代は漫画を描き始めた中学生の時、地元の本屋にあった同人誌コーナーに自費出版のコピー本を委託し、しかも完売している。95年に漫画家としてデビューしているが(街角花だより 漫画アクションファミリー増刊)デビュー前から、漫画サークルや同人活動を行っており、掲載作品が実に多いのだ。(本展覧会では500枚以上の原画を展示)

デビュー当初、単発の仕事やイラストが多かった彼女は、作品を本にするために即売会を利用することが多かった。97年には「すずしろ帖」を自費出版。コミティアやコミックマーケットにも参加し、精力的に創作活動に励む。次第に、即売会で出版社に声をかけられ、商業誌への連載に繋がるが、彼女曰く連載は「自分から言い出して」終わらせるものが多い。

一つの作品に拘泥せず、自分のやりたいことや描きたいことを常に優先させていくその強さは、「いざとなれば作品を公開する場所はどこにでもある」という、長く同人活動を行ってきた彼女の経験から生み出されたもののように感じた。

代表作『夕凪の街、桜の国』の、『夕凪の街』も当初は内容の繊細さから雑誌への掲載を見送りにされていたが、1部だけコピー本を作成し「見本」としてコミティア(65回)に出展。静かに話題を呼び、雑誌掲載後も同人誌として改めて66回コミティア、さらにジュンク堂(池袋本店)の同人誌委託コーナーで販売。反響を経て、雑誌アクションで続編『桜の国』の制作に繋がる。

原爆が、描いてはいけないものになっている気がしたんですね。(中略)私が発表できる場は全部使おうと思ってですね、見本だけ、その場で読んでもらうだけでも何かになるんじゃないかと思ってコミティアに持って行ったんです。三〇ページもあるものをその場で読んでもらって、本当にありがたかったです。

「こうの史代 鳥がとび、ウサギもはねて、花ゆれて、走ってこけて、長い道のり」青幻舎p.190

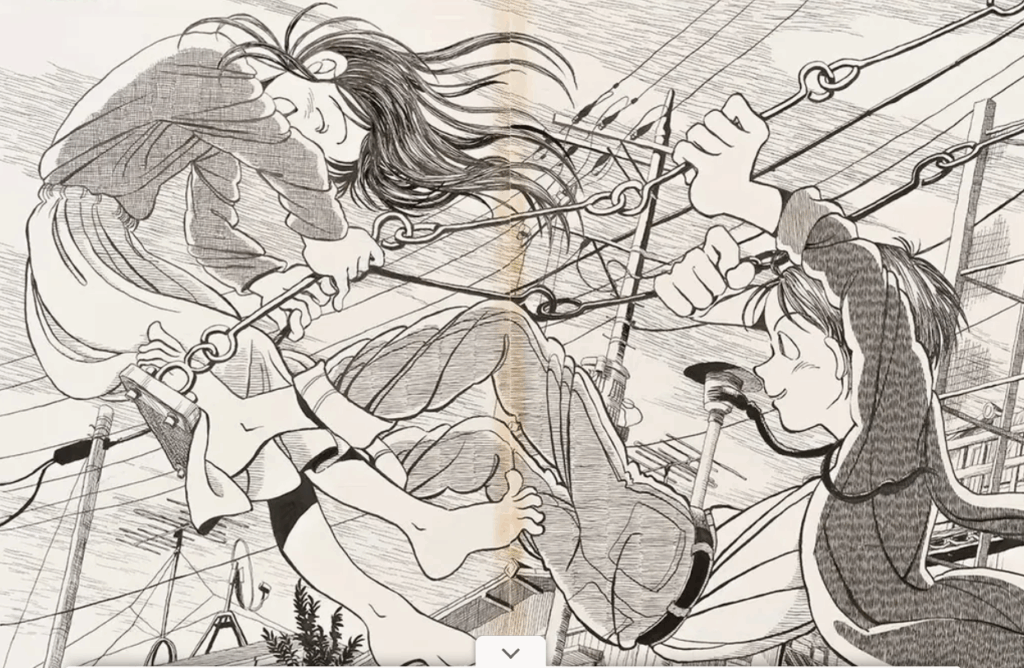

さらにもう一点 特筆すべきは、デビューから現在に至るまで画風一貫していることだ。

デビュー前の投稿時代、編集者に頼まれて制作した新人賞ページのイラストが本展のメインとなっているが、驚くほど現在の画風と変わりがない。

2025年8月開催|こうの史代30周年記念展が佐倉市立美術館で開催|ベストカレンダー

一方、作画にクレヨンや口紅、シャチハタ(!?)を駆使して漫画を描いてみたり、表現に対する探究心が強い一面もある。

また、原画といえば修正や切り貼りから漫画家の苦労を垣間見ることができるものだが、こうの作品のどの原稿にも驚くほど修正の跡がなかった。下書きと思われる鉛筆の迷い線すら見つけるのが難しい。なのに、ベタは使わずかけ網で描ききったり、「ぼおるぺん古事記」の文字はすべて手書きだったりと、書き込みに余念がないのだ。また、欄外には原稿作成時の天気や、日記・所感がメモされていたり、いったい一日の中で何時間かけて原稿に向き合っているんだ!と問わずにはいられない。

ただ、確実なのは彼女がひたすら「描く」という行為をとてつもなく愛しているということだ。

こうの史代作品の展覧会は、関西地方ではよく開催されているようだが、関東にくるのは珍しい。しかも、今回は画業の総括であるかのような大ボリュームのある展覧会で、惜しげもなく原稿や作品が披露されていた。

有名な美術品と違い、原画展は生きている作者の注釈を読みながら作品に触れられることが魅力だ。

もともと好きだった彼女の作品を、もっと深く知ることができ、新たな発見を多く得た展覧会でした。

関連書籍

展覧会の図版的書籍。展覧会すべての作品を網羅できているわけではないですが、インタビューや数多くある作品の年譜を掲載しています。

長尺版「この世界のさらにいくつもの片隅に」もオススメhttps://amzn.to/4nMIHB5

全3巻です。

「日常もの」が強いこうの史代の代表的作品です。

コメント